Noticias Investigación

- Visitas: 662

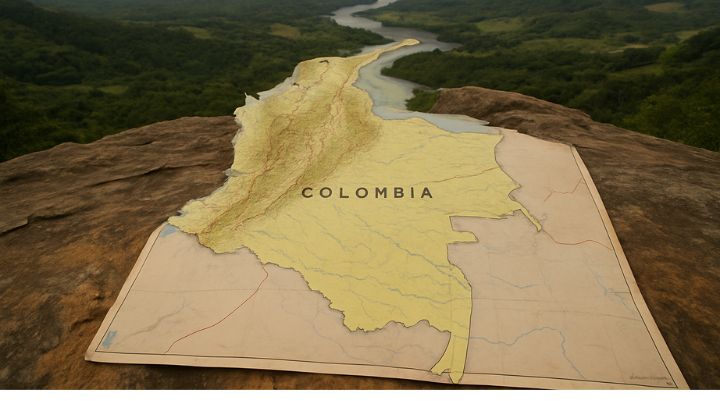

Colombia: un país que se divide más allá del mapa

Hay territorios que figuran en los mapas, pero no en las conversaciones sobre el país que queremos construir. Zonas como el Vichada, el Amazonas, la Guajira o el Catatumbo, parecen más bien “territorios por conquistar” que departamentos plenamente integrados al proyecto de nación. Esta es la tesis que defiende la investigadora María Elena Botero en su artículo: “Disparidades territoriales y fragmentación regional en Colombia” en la revista Análisis Jurídico-Político del Sello Editorial UNAD, que por supuesto, nos lleva a mirar a Colombia más allá del mapa y pensarla desde sus olvidos.

Mientras las grandes ciudades son el escenario privilegiado para el desarrollo y la inversión, los territorios periféricos, los mismos que albergan la mayor biodiversidad, múltiples culturas y riquezas minerales, son tratados como espacios de atraso, conflicto e informalidad. ¿Hasta cuándo vamos a sostener esa mirada colonial sobre nuestras propias regiones?

¿Por qué hablar de territorialidad en déficit?

Botero nos invita a repensar el concepto de “territorialidad”, no como un simple dominio del Estado, sino como la relación viva y multidimensional entre los pueblos y sus territorios: el sentido de pertenencia, las formas de habitar, de producir, de resistir.

Aun así, debemos hablar del déficit de territorialidad:

- Porque muchas regiones no tienen servicios básicos, ni vías, ni representación real.

- Porque su realidad social y ambiental se simplifica con estigmas.

- Porque los territorios son leídos desde Bogotá como “zonas rojas”, “fronteras salvajes” o “fábricas de ilegalidad”.

Y no. Son mucho más que eso. Son casas, comunidades, cosmovisiones, proyectos de vida. Y eso, no aparece en los mapas oficiales.

Tres datos que no caben en los prejuicios

- El Vaupés, uno de los departamentos “más invisibilizados”, posee uno de los sistemas de aguas subterráneas más antiguos del planeta. Sus formaciones rocosas tienen más de 1.700 millones de años y son fuentes naturales de agua pura que alimentan ecosistemas únicos y comunidades indígenas milenarias.

- El Guainía tiene más especies de peces por kilómetro cuadrado que muchos países enteros. Sus ríos, como el Guaviare, Inírida y Atabapo, albergan más de 470 especies identificadas, muchas endémicas, un verdadero tesoro de biodiversidad acuática.

- El Amazonas colombiano concentra más de 7.000 especies de plantas y casi el 10 % de las aves del mundo. Una joya planetaria de vida, conocimiento ancestral y equilibrio climático. ¿Cómo es posible que siga siendo visto como territorio “vacío” o “atrasado”?

La UNAD y el reto de romper la fragmentación

Desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, somos testigos y actores de esa otra Colombia, no desde los escritorios del centro, sino desde las orillas, los márgenes, las veredas y los municipios no certificados.

Nuestros estudiantes no solo habitan esos “territorios periféricos” que menciona el artículo: los transforman desde la educación, la investigación y la acción social. Cada centro de la UNAD en Mitú, Quibdó, San José del Guaviare o Leticia es un acto de resistencia, una apuesta por una Colombia que se piensa desde sus márgenes, y no solo desde la lógica andina y urbana.

Como comunidad UNADISTA, no estamos para repetir los discursos del desarrollo impuesto. Estamos para escuchar, co-construir y dar voz a quienes históricamente han sido hablados, pero no escuchados.

Por eso, apostamos a:

- Políticas públicas diseñadas desde lo local.

- Respeto por las formas de vida indígenas, afrodescendientes y campesinas.

- Proyectos de desarrollo regional pensados con los territorios, no sobre ellos.

- Investigación aplicada a los problemas reales del territorio: agua, minería, conectividad, seguridad, salud.

¿Estado unitario o centralismo disfrazado?

La Constitución de 1991 reconoce la autonomía de las entidades territoriales como un principio fundamental para el fortalecimiento de las regiones. Sin embargo, como señala María Elena Botero, persisten tensiones entre ese ideal constitucional y la realidad práctica en muchas zonas del país, especialmente en aquellas con menor integración económica y geográfica al centro.

Además, cuando los pueblos alzan la voz, como los cocaleros del Catatumbo, los indígenas del Cauca o los campesinos del Putumayo, sus voces no siempre reciben la atención y el diálogo que merecen.

“El poder no es inocente”, dice Raffestin, uno de los autores clave en el artículo. Y en Colombia, el poder ha estado ligado a un modelo territorial que responde más al control que al cuidado.

¿Y ahora qué? De la UNAD para el país

En cada aula virtual, en cada tutoría, en cada proyecto del Sistema de Investigación SIMUNAD, estamos sembrando algo distinto: la posibilidad de una Colombia pensada desde sus márgenes.

Nuestra comunidad académica, formada por madres campesinas, líderes indígenas, jóvenes desplazados y profesionales rurales, es una fuerza de transformación que no cabe en las estadísticas del DANE, pero sí en los sueños de un país más justo.

¿Te imaginas si nuestros egresados ocuparan espacios de decisión regional y nacional con esta conciencia territorial?